Kommunaler EnergieBericht

Was ist der EnergieBericht?

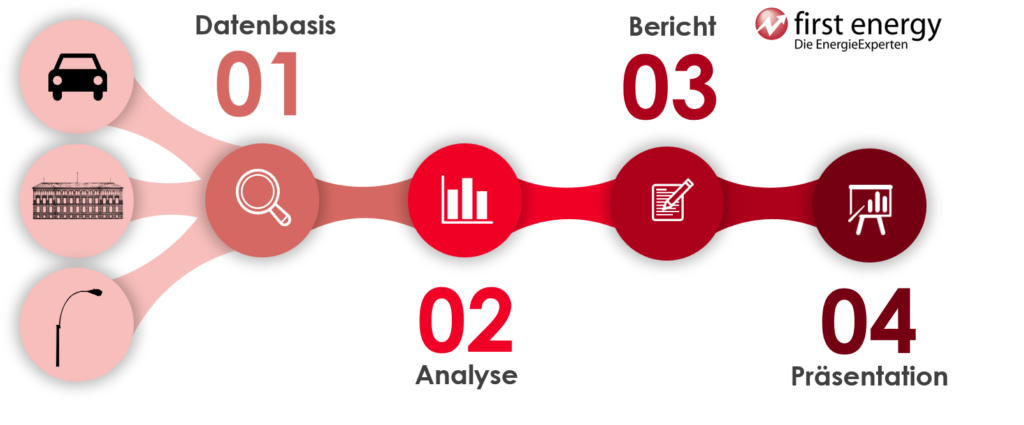

Der EnergieBericht bildet die Grundlage für das EnergieManagement der kommunalen Einrichtungen und für zielgerichtete Projekte und Maßnahmen. Sie legen den EnergieBericht den kommunalen Gremien vor und veröffentlichen ihn ggf. auf Ihrer Internetseite – damit werden Sie dem wachsenden Interesse der Bürger an einer effizienten und nachhaltigen Kommunalstruktur gerecht. Erstellen Sie Ihren EnergieBericht jährlich und zeigen Sie damit die Strom-, Gas-, und Heizverbräuche der öffentlichen Gebäude (wie z.B. Schulen, Kindergärten, Verwaltung, Feuerwehr) auf. Ihr EnergieBericht gibt einen Überblick über den energetischen Zustand der Liegenschaften.

Ihre Vorteile

- EnergieVerbrauch und -kosten sind transparent

- Regelmäßige Analyse und Visualisierung

- EnergieEinsparmaßnahmen können systematisch und effizient erfolgen

- Imagegewinn für die Kommune

- Optimaler Weg hin zu mehr EnergieEffizienz

Ihr EnergieBericht kann enthalten

- Grafische Darstellung der EnergieVerbräuche und-kosten im Verlauf

- Witterungsbereinigte Verbrauchsentwicklungen

- Kennzahlenvergleiche für EnergieBezugsflächen oder EnergieVerbräuche

- Benchmarking von Einrichtungen und Gebäuden

- Kommunale CO-2-Bilanzierung

- Erläuterungen von Verbrauchs- oder Kostenänderungen

- Einsparerfolge der letzten Jahre

- Kommunale Flottenentwicklung

- Mögliche zukünftige Effizienzmaßnahmen

Voriger

Nächster